22 ноября 1960 г. 51 год назад ? Выпущена первая партия автомобилей «Запорожец»

22 ноября 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» на Украине (который позже был переименован в «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965.

Образцом для этого «народного автомобиля» послужил итальянский «FIAT 600», разработанный талантливым конструктором Данте Джакозой. Перекроенный и «доведенный до ума» конструкторами Московского завода малолитражных автомобилей (будущий АЗЛК), «горбатый», как его называли в народе, получился в целом прочным и экономичным, обладал хорошей проходимостью при гладком днище, приличной загрузке ведущих колес и небольшой собственной массе.

Стоил первый «Запорожец» в то время 1 200 рублей, и первая партия машин в миг разошлась по заждавшимся «очередникам», готовым простить все его недостатки.

Довольно быстро советский «народный» автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом «Yalta». На этой же базе завод стал выпускать и так называемые «инвалидки» — модификацию ЗАЗ с измененными механизмами управления.

«Горбатый Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» – последнего потомка «горбатого» ЗАЗ-965. Прекратить производство «запорожца» вынудили автопроизводителя экологические требования Евросоюза, в который стремится попасть Украина.[свернуть]22 ноября 1963 г. 48 лет назад ? В Далласе был убит Джон Кеннеди — 35-й президент США

Джон Фицджералд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклине, штат Массачусетс (США). Был вторым ребенком из девяти детей в одной из самых известных и влиятельных семей США. В 1953 году Джон женился на очаровательной аристократке Жаклин Бувье. Сенатор Кеннеди и его жена быстро приобрели всенародную популярность.

В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, самым молодым президентом за всю историю страны. Многим импонировали его решительность, уровень интеллекта и остроумие. В первые месяцы пребывания в Белом доме Кеннеди пытался «сдвинуть страну с места» и провести некоторые инициативы, но реформы были блокированы консервативным большинством в Конгрессе.

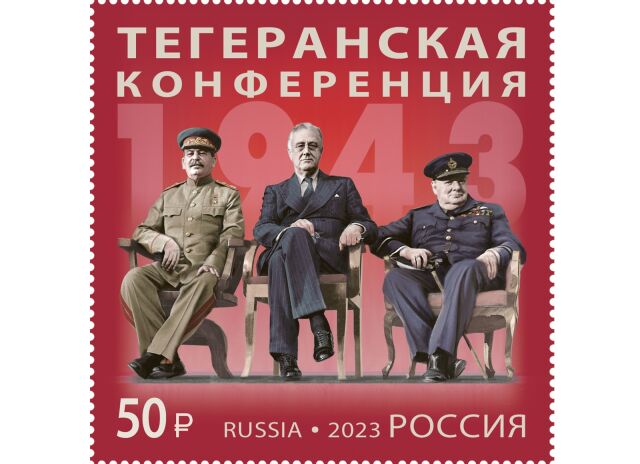

Все же Кеннеди удалось провести ряд законов и изменить ситуацию в стране. Внешняя политика Кеннеди, как и Эйзенхауэра, основывалась на представлении о коммунистической угрозе, и между СССР и США еще сохранялось состояние «холодной войны». Напряженность в советско-американских отношениях спала только в 1963 году, когда был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия.

В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12-30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули – одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя.

В убийстве подозревался 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, имевший контакты как с правыми, так и с левыми группировками, организованной преступностью и федеральными службами контрразведки.

Пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле. Убийство Кеннеди — одно из самых громких политических преступлений 20 века — до сих пор остается загадкой.[свернуть]

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием