22 февраля 1714 г. 298 лет назад ? Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад

Санкт-Петербургский ботанический сад основан (11) 22 февраля 1714 года по указу Петра I как Аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями.

Аптекарские сады устраивались в России уже со времён царя Михаила Федоровича для содержания аптек казённых и полевых; при Алексее Михайловиче было 3 аптекарских сада.

Первый (не сохранившийся) подобный садик в Санкт-Петербурге был разведён на нынешней Большой Охте, близ развалин крепости Ниеншанц. Существовали Аптекарские огороды на Мойке. Петр I повелел учредить Аптекарский сад на острове Вороньем, расположенном вблизи города. В связи с этим впоследствии остров стал называться Аптекарским. Главная цель сада состояла в разведении лекарственных трав. Постепенно территория сада расширялась за счёт покупки и присоединения к нему отдельных участков.

При Екатерине II сад имел в длину 300, а в ширину 200 саженей (то есть 640 на 425 метров); был построен большой деревянный дом, в котором жил профессор ботаники, а летом президент Медицинской коллегии. В то время здесь усердно разводили «тунгусский чаёк» (Spiraea ulmaria). Считалось, что это прекрасное потогонное средство при простудных и лихорадочных болезнях.

Сад находился всегда в тесной связи с врачебными учебными заведениями столицы, служа им пособием при преподавании; здесь читали лекции ботаники: Буксбаум — первый ботаник-специалист, управлявший садом, совершивший несколько экскурсий по России и обогативший аптекарские питомники первыми редкими видами русских растений, Фишер, Зигебек, Рудольф, Стефан и другие; они же и управляли садом.

В соседстве с Садом открыто было училище для детей канцелярских служителей Медицинской коллегии, первым директором которой был штаб-лекарь Парпура, под ведением которого находилась также вновь учреждённая медицинская типография (впоследствии типография Министерства внутренних дел).

В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический; а с 1934 года стал научным отделением Ботанического института им. Комарова РАН. Сегодня площадь сада составляет 22,6 га, включая 16 га парка-дендрария. Коллекция насчитывает свыше 80 тысяч образцов. Экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека.[свернуть]22 февраля 1878 г. 134 года назад ? Была впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского

Вдова богатого железнодорожного предпринимателя Надежда Филаретовна фон Мекк была ярой поклонницей Петра Ильича Чайковского. Надежда Филаретовна в течение тринадцати лет вела переписку с Петром Ильичем и спонсировала его. Так сложилось, что Надежда Филаретовна никогда не встречалась с Чайковским лично.

Благодарный Чайковский посвятил своей покровительнице Четвертую симфонию, составившую целую эпоху в творчестве Чайковского. Под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна Четвертая симфония была впервые исполнена в Москве 22 февраля 1878 года.

Чайковского не было на премьере — он находился в это время во Флоренции. Мысленно он присутствовал на концерте, рассчитал с точностью до одной минуты, когда должны прозвучать первые звуки вступления, и затем «проследил» исполнение симфонии вплоть до самого конца. Ожидаемого впечатления на москвичей Четвертая симфония не произвела.

Это была мрачная эпоха реакции. Положение крестьян и рабочих год от году становилось все тяжелее. Революционные круги были увлечены идеями народников, которые призывали к индивидуальному террору. Давящая атмосфера реакции, в которой задыхались лучшие русские люди, отразилась и в музыке четвертой симфонии, полной резких контрастов, трагически-скорбных образов, порывов к свету и счастью.

Композитор считал Четвертую симфонию лучшей из всех своих сочинений и был очень огорчен, не дождавшись от московских друзей известий о том, понравилась ли его симфония. Пришла лишь восторженная телеграмма от Надежды Филаретовны.

А вот в Петербурге премьера Четвертой симфонии вызвала фурор. Горячо она была принята и в Париже.

Впоследствии четвертая симфония Чайковского стала одним из самых популярных произведений мировой симфонической литературы.[свернуть]22 февраля 1921 г. 91 год назад ? В Советской России создан Госплан СССР

Госплан СССР (Государственный плановый комитет СССР) – это общесоюзный орган, созданный в Советской России для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением данных планов.

Госплан СССР был образован декретом Совнаркома РСФСР 22 февраля 1921 года. Его создание было обусловлено переходом страны к мирному хозяйственному строительству, а прообразом явилась Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Первым председателем Госплана стал Г.М. Кржижановский.

Тем же декретом Совнаркома было четко определено главное содержание работы нового органа – это разработка единого общегосударственного хозяйственного плана, способов и порядка его осуществления; рассмотрение и согласование с данным планом производственных программ и плановых предположений различных ведомств, а также областных (хозяйственных) организаций по всем отраслям народного хозяйства.

Деятельность Госплана СССР строилась на ленинских идеях социалистического планирования и, конечно же, под руководством Коммунистической партии и Советского правительства. Госплану отводилась главная роль в разработке и осуществлении великих планов строительства социализма и коммунизма в СССР.

Изначально Госплан играл консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план экономического и социального развития страны. Он также занимался изучением положения в экономике и составлением докладов по определенным проблемам (например, по восстановлению и развитию угледобывающих регионов). С 1925 года Госплан начал формировать годовые планы развития народного хозяйства страны, которые назывались «ежегодные контрольные цифры» – директивы, определяющие ориентиры для всех отраслей экономики.

В дальнейшем основной задачей во все периоды существования Госплана было планирование экономики СССР, составление планов развития страны на различные сроки. С 1928 года Госплан, помимо ежегодных, начал составлять пятилетние планы и контролировать их соблюдение, объединив в себе функции высшего экспертного органа в экономике и научно-координационного центра.

В самом начале работы аппарат Госплана состоял из 40 экономистов, инженеров и другого персонала, к 1923 году в нем насчитывалось уже 300 сотрудников, а еще через два года по всему СССР была создана целая сеть подчиняющихся Госплану планирующих организаций.

Свою деятельность в области планирования Госплан осуществлял, опираясь на свою сеть, министерства, ведомства, научные организации, и координируя с Центральным Статистическим Управлением (ЦСУ), Наркоматом финансов (позднее Министерством финансов СССР), Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ СССР), Госбанком СССР и Госснабом СССР.

Причем постановления Госплана были обязательны для исполнения всеми министерствами, ведомствами и другими организациями. Ему было предоставлено право привлекать для своей работы специалистов Академии наук СССР и союзных республик, научно-исследовательских и проектных институтов, конструкторских и других организаций и учреждений.

Изначально структура Госплана состояла из семи секций: учёта и распределения материальных ресурсов и организации труда; энергетики; сельского хозяйства; промышленности; транспорта; внешней торговли и концессий; районирования. В 1927 году к ним был добавлен сектор обороны.

Под руководством Госплана были успешно реализованы масштабные программы индустриализации СССР, превратившей страну из преимущественно аграрной в индустриальную державу. Например, в ходе первой пятилетки (1928-1932) было построено 1500 крупных предприятий (в том числе автомобильные заводы в Москве (АЗЛК) и Нижнем Новгороде (ГАЗ), Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы). А в годы Великой Отечественной войны на Госплан была возложена задача обеспечения эвакуации и мобилизации промышленных предприятий в тыл, с которой он успешно справился.

На протяжении 70 лет своего существования Госплан СССР являлся инициатором и главным движущим рычагом реализации экономической политики государства. Он руководил деятельностью соответствующих научно-исследовательских и других организаций, издавал журнал «Плановое хозяйство». Госплан СССР был ликвидирован в 1991 году, его последним руководителем был Ю.Д. Маслюков.[свернуть]22 февраля 1968 г. 44 года назад ? Открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен»

22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен». Для станции выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов.

Станция была развернута для выполнения географических, геологических, гляциологических и биологических исследований Ледового континента. Сначала она состояла из нескольких деревянных щитовых домиков, рассчитанных на 20 зимовщиков, в середине 1970-х годов замененных более надежными алюминиевыми постройками. Тогда же на станции был создан мощный радиоцентр, предназначавшийся в том числе для обслуживания большого по тем временам рыболовецкого флота нашей страны, ведущего промысел в южных частях Тихого и Атлантического океанов. К концу 80-х годов научный коллектив станции вырос до 28 человек круглогодичного состава, который в летний период пополнялся еще 20-25 учеными.

В 1990-х годах произошло сокращение финансирования, и станция «Беллинсгаузен» была переведена в разряд сезонных полевых баз. Лишь в 1997 году правительство России стало финансировать экспедицию отдельной строкой федерального бюджета. Реализация постановления правительства «О мерах по обеспечению интересов РФ в Антарктике и деятельности РАЭ в 2002-2005 годах» позволила сохранить российское геополитическое присутствие в Антарктике, спасти научный и кадровый потенциал антарктической экспедиции и стабилизировать ее деятельность.

В 1999 году станции был возвращен ее первоначальный круглогодичный статус. Сегодня это, пожалуй, самая маленькая зимовочная станция из состава Российской антарктической экспедиции (РАЭ) - на ней работают 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов.

В то же время географическое положение и климатические условия станции позволяют осуществлять целый ряд уникальных научных исследований: в зимовочный период там проводятся наблюдения по метеорологии, физике атмосферы, прибрежной гидрологии, биологии, экологии, а также ведется прием спутниковых изображений для анализа развития дрейфующих льдов в Антарктиде.

В 2004 году на станции открылся первый в Антарктиде храм. Православная Церковь построена на возвышении и хорошо видна прибывающим в западную часть ледового материка. Размеры храма вмещают 30 человек прихожан. Построен храм из кедра и лиственницы. Колокола отлиты по заказу потомков русского декабриста семьи Муравьевых-Апостолов.[свернуть]

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием

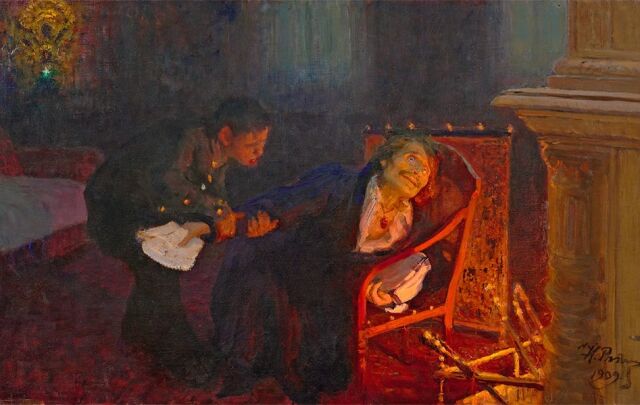

Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он сжег второй том «Мертвых душ». Дом принадлежал графу А.П. Толстому, который приютил у себя вечно неустроенного и одинокого писателя и делал все для того, чтобы он чувствовал себя свободно и удобно.

Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он сжег второй том «Мертвых душ». Дом принадлежал графу А.П. Толстому, который приютил у себя вечно неустроенного и одинокого писателя и делал все для того, чтобы он чувствовал себя свободно и удобно.

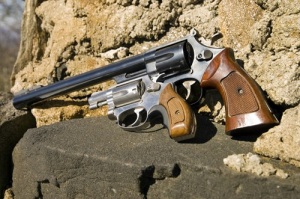

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них сам Сэмюэл Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.

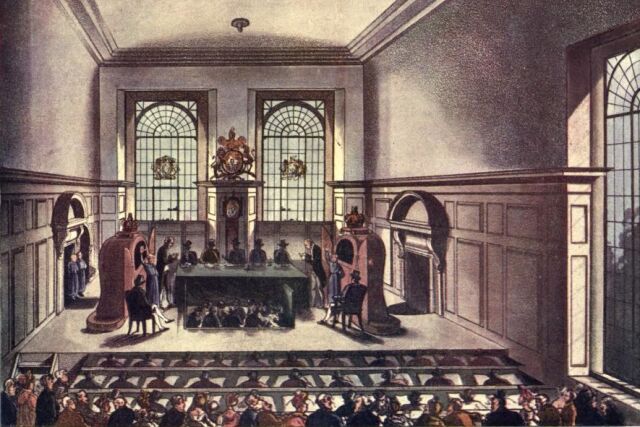

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них сам Сэмюэл Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада. XX съезд КПСС в истории обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным; он знаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращение многих прежде запретных имён. Однако на деле, критика Сталина прозвучала лишь на закрытом заседании ЦК КПСС по окончании съезда.

XX съезд КПСС в истории обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным; он знаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращение многих прежде запретных имён. Однако на деле, критика Сталина прозвучала лишь на закрытом заседании ЦК КПСС по окончании съезда. Гостиница «Россия» была построена в Москве в 1964-1967 годах на месте старинного района Зарядье. Это была крупнейшая в Европе гостиница — в ней было 3182 номера на 5300 человек.

Гостиница «Россия» была построена в Москве в 1964-1967 годах на месте старинного района Зарядье. Это была крупнейшая в Европе гостиница — в ней было 3182 номера на 5300 человек.

Некоторые представители дворянского сословия Петровской Руси, пользуясь своим дворянским происхождением, либо вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничивались коротким сроком в несколько месяцев или даже недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник такой взгляд, что они должны исправлять на службе только начальнические должности просто в силу происхождения.

Некоторые представители дворянского сословия Петровской Руси, пользуясь своим дворянским происхождением, либо вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничивались коротким сроком в несколько месяцев или даже недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник такой взгляд, что они должны исправлять на службе только начальнические должности просто в силу происхождения. Микроорганизмы (микробы) – название собирательной группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом. Их обычный размер менее 0,1 мм. В состав микроорганизмов входят как безъядерные (прокариоты: бактерии, археи), так и эукариоты: некоторые грибы, протисты, но не вирусы, которые обычно выделяют в отдельную группу. Большинство микроорганизмов состоят из одной клетки, но есть и многоклеточные микроорганизмы. Изучением этих организмов занимается наука микробиология.

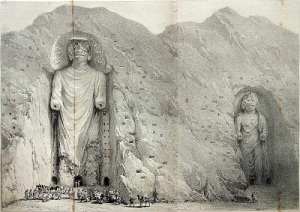

Микроорганизмы (микробы) – название собирательной группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом. Их обычный размер менее 0,1 мм. В состав микроорганизмов входят как безъядерные (прокариоты: бактерии, археи), так и эукариоты: некоторые грибы, протисты, но не вирусы, которые обычно выделяют в отдельную группу. Большинство микроорганизмов состоят из одной клетки, но есть и многоклеточные микроорганизмы. Изучением этих организмов занимается наука микробиология. Основатель движения «Талибан» мулла Мохаммад Омар был фанатически настроен против идолопоклонничества. Став фактически главой Афганистана, издал декрет об уничтожении всех скульптур, находящихся на территории Афганистана, так как они нарушают запрет ислама на идолопоклонство.

Основатель движения «Талибан» мулла Мохаммад Омар был фанатически настроен против идолопоклонничества. Став фактически главой Афганистана, издал декрет об уничтожении всех скульптур, находящихся на территории Афганистана, так как они нарушают запрет ислама на идолопоклонство.

Эмбриолог и генетик из Рослиновского института Йен Уилмат в номере английского журнала «Nature»

Эмбриолог и генетик из Рослиновского института Йен Уилмат в номере английского журнала «Nature»

Первые устройства записи и воспроизведения звука были схожи с механизмами музыкальных шкатулок. В них использовался валик (цилиндр), а затем и диск, который, вращаясь, делал возможным звуковое воспроизведение.

Первые устройства записи и воспроизведения звука были схожи с механизмами музыкальных шкатулок. В них использовался валик (цилиндр), а затем и диск, который, вращаясь, делал возможным звуковое воспроизведение.