13 октября 1827 г. 184 года назад ? Основана гидрографическая служба российского военного флота

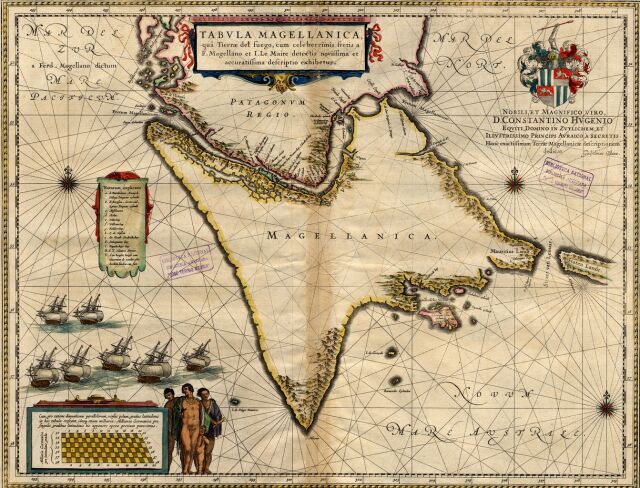

Задолго до создания в 1696 году в России регулярного военного флота русские люди славились как отважные мореходы и совершили крупные географические открытия, которые стали достоянием мировой науки.

Однако лишь в царствование императора Петра I – основателя Российского флота – пришло осознание государственной значимости подробных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях, стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи.

13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, положившее начало гидрографической службе российского военного флота.

Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831).

В 1837 году Управление преобразовано в Гидрографический департамент. В 1885 году на основе его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.

Ныне в нашей стране ответственность за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания возложена на Главное управление навигации и океанографии МО РФ.

В оборонной области оно следит за поддержанием на должном уровне систем навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ.

Это учреждение традиционно находится в Санкт-Петербурге.

Ссылка:[свернуть]

13 октября 1883 г. 128 лет назад ? Организовано Всероссийское театральное общество

13 октября 1883 года по инициативе известнейшей актрисы Марьи Гавриловны Савиной было организовано «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». В 1894 году Общество было реорганизовано и стало называться Русским театральным обществом.

РТО подготовило общественное мнение к необходимости проведения первого съезда сценических деятелей, который состоялся в марте 1897 года. На нем обсуждались проблемы репертуара, создание постоянных трупп, воспитание режиссеров, состояние театральных школ, защита театров от произвола цензуры.

К 1915 году местные отделы Императорского русского театрального общества уже существовали в Астрахани, Воронеже, Калуге, Тамбове, Иркутске, Самаре и других городах.

Театральное общество неплохо справлялось с профессиональной, правовой и социальной защитой своих членов. Его средства формировались из членских взносов, доходов от банковских операций, пожертвований и отчислений от доходов театров.

Временное правительство пересмотрело статус РТО: наряду с общественными на него были возложены и государственные функции. В 1919 году А.В.Луначарский утвердил «Положение о Русском театральном обществе», согласно которому значительная часть его прав, включая регистрацию контрактов и контроль за их соблюдением, отходила государству.

В связи с созданием в 1919 году профсоюза работников искусств (РАБИС) у РТО были отняты и функции профсоюза. К 1920-м годам относится формирование сети производственных предприятий и мастерских РТО, которые станут материальной и финансовой основой деятельности организации. 10 февраля 1933 года принят новый устав, по которому РТО было переименовано во Всероссийское театральное общество.

Председателем его была А.А.Яблочкина, затем с 1964 по 1986 год его возглавлял М.И.Царев. Устав ВТО неоднократно менялся, но суть деятельности общества оставалась прежней: оказание творческой, консультационной и методической помощи, социально-бытовая деятельность.

В 1986 году ВТО было преобразовано в Союз театральных деятелей России (СТД). Союз объединяет деятелей театрального искусства всей России, его цель – всестороннее содействие развитию театрального искусства, оказание практической помощи российским театрам и театральным школам, всемерное развитие российских и международных театральных связей.

Ссылка:[свернуть]

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием